1970年、日本初の万博として大阪で開催された「日本万国博覧会」。

「人類の進歩と調和」をテーマに、当時としては最先端だった技術の数々が展示され、6421万人を超える来場者を記録する大成功を収めました。

あれから55年、再び大阪の地で開催される2025年大阪・関西万博。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、SDGsの達成やSociety 5.0の実現を目指す今回の万博は、単なる展示会ではなく、人類共通の課題解決に向けた「未来社会の実験場」としての役割が期待されています。

しかし、建設費の高騰や総事業費の増大、会場となる夢洲の安全性、カジノ計画との関連など、様々な課題も指摘されています。

約2兆円の経済効果が見込まれると予想される一方で、「その恩恵は一部の企業や関係者にしか届かないのでは?」という疑問の声も少なくありません。

本記事では、万博を開催する意義と目的について、歴史的背景から現代的課題まで幅広く検証し、2025年大阪・関西万博の可能性と課題を探ります。

【万博をやる意味】その基本的な概念と歴史

【万博って何のためにやるの?】万博の定義と国際的な位置づけ

国際博覧会条約に基づく公式イベント

万国博覧会(万博)は、国際博覧会条約に基づいて博覧会国際事務局(BIE)に正式に認定された国際的な博覧会です。

その主たる目的は「公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段または人類の活動の一若しくは二以上の部門において達成された進歩若しくはそれらの部門における将来の展望を示すもの」と定義されています。

簡潔に言えば、世界各国が参加し、科学技術や芸術の粋を展示公開する国際的な博覧会であり、国際交流と教育を目的としています。

万博には「登録博覧会」と「認定博覧会」の2種類があります。

規模の大きい登録博覧会は5年ごとに開催され、認定博覧会は登録博の間に1回だけ開催が許されており、規模は比較的小さくなるよう制限があります。

2025年の大阪・関西万博は登録博覧会に分類され、日本での開催は2005年の愛知万博以来20年ぶり、登録博としては1970年の大阪万博以来55年ぶりとなります。

万博の歴史的発展と変遷

初期の万博から現代までの流れ

万国博覧会の起源は非常に古く、紀元前のエジプトやペルシャにまで遡ります。

当時は国王の即位祝典行事として芸術品が国民に披露されたり、古代ローマでは戦利品や奴隷を民衆に披露したりするという形で始まりました。

現代的な博覧会の原型は1475年にフランスのルイ11世がロンドンで開催したフランス物産展だと言われています。そして、世界初の本格的な万国博覧会は1851年にロンドンで開催された「ロンドン万国博覧会」で、34カ国が参加する大規模なものとなりました。

この成功を受けて、欧米では博覧会が一種のブームとなり、その後ニューヨークやパリでも次々と開催されるようになったのです。

1928年には国際博覧会条約が締結され、万博の開催期間や頻度、参加国の義務などが定められ、現代の万博の枠組みが形成されました。1933年のシカゴ万博では初めて「進歩」という明確なテーマが設けられ、人類共通の目標を掲げて世界の進歩や発達を確認する場となりました。

万博をやる本当の意味と目的と内容

万博の公式な開催目的

人類の進歩と未来社会の展望

万博の開催目的は、「人類の未来に必要なテクノロジーやビジョンを広く紹介すること」が主な目的とされています。

21世紀の万博は、参加国がテクノロジーなどの国力を誇示する従来の「国威発揚型」から、地球全体の課題に取り組む「課題解決型」へと移行しています。

万博は世界各国が現状の課題を認識して、解決に向けて話し合うことができる貴重な機会です。

世界中から英知が集まり、共通の課題に対して新たなアイデアや技術を創造・発信する場として機能しています。

2025年大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、人工知能や情報通信技術だけでなく、医薬や医療など生命科学分野の展示も予定されています。

経済的・文化的側面からの万博の開催意義

経済効果と地域活性化

万博の開催は、開催地に大きな経済効果をもたらします。

2025年大阪・関西万博では、想定来場者数2820万人、経済波及効果は2兆円を超えると見込まれています。この経済効果の理由としては、国内外からの多数の来場者による観光業や飲食業の活性化、建築物の増加による雇用創出、交通インフラの改善などが挙げられます。

特に大阪・関西万博の目的の一つは、「万博の人・モノを呼び寄せる求心力と発信力を大阪・関西および日本の成長を持続させる起爆剤にすること」とされており、1970年の大阪万博が日本の高度経済成長をシンボライズする一大イベントとなったように、2025年の万博も日本経済の活性化に寄与することが期待されています。

【万博には何がある?】国際交流と文化理解の促進

万博は各国の文化や技術を紹介し、国際的な交流を促進する場でもあります。

多様な文化を知り、体験することで、新たな気づきを得られる機会となるのです。

2025年大阪・関西万博には、158の国・地域と9の国際機関が参加を表明しており(2025年2月時点)、世界中の文化や技術が一堂に会します。

このような国際交流の場は、異なる文化や価値観への理解を深め、国際協力の基盤を強化する役割も果たし、特に若い世代にとっては、世界の多様性を実感し、グローバルな視野を養う貴重な機会となるでしょう。

2025大阪万博モットーは何?

大阪万博の特徴「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマ

テーマに込められた思想と展望

2025年大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」には、人類が直面する様々な課題を解決し、持続可能な社会を実現するための道筋を示すという思想が込められています。

このテーマは、単に展示を行うだけでなく、世界80億人が人類共通の課題解決に向けて先端技術など世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場にすることを目的としています。

注目すべきは、このテーマが国連の「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成と密接に関連していることです。

2025年はSDGsの目標年である2030年まで残り5年となる重要な年であり、大阪・関西万博はSDGsを達成するためのプラットフォームとしての役割も担っています。

大阪万博には何がある?「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」というコンセプト

未来技術の実証と社会実装

大阪・関西万博の事業コンセプトは「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」です。

このコンセプトのもと、会期前から多様な参加者が世界中の課題や解決策を共有し、先端技術など世界の英知を集め、新たなアイデアを会場内外で創造・発信することを目指しています。

具体的には、「未来社会ショーケース」として、カーボンニュートラル・デジタル技術・次世代モビリティといった技術を実装予定です。

例えば、自動運転と走行中給電を融合させた「EVバス」や会場内と外の2地点を繋ぐ「空飛ぶクルマ」、自動翻訳システム、AIによる会場案内などの最先端技術を体験・見学できます。また、ARやVRを活用した「バーチャル万博」も開催され、世界中のどこからでも万博の雰囲気を味わうことができるのです。

【大阪・関西万博のデメリット】批判と懸念

経済的負担と費用対効果への疑問

建設費の高騰と総事業費の問題

大阪・関西万博の開催に対しては、経済的負担と費用対効果への疑問が提起されています。

当初1250億円とされていた建設費用が、建設資材の高騰や人手不足などにより約1.9倍の2350億円に膨れ上がると見込まれており、総事業費は1兆円近くに達する可能性があります。

このような費用の増大に対して、「国民に負担をより強いてまで、開催にこだわるのはなぜなのか」「大阪万博、中止でええやん」といった批判的な声も上がっています。

現在、物価高で苦しむ国民にとって、多額の税金を投入することへの疑問は少なくありません。

開催意義の不明確さと市民との温度差

テーマの抽象性と日常生活との乖離

万博の開催意義が不明確で、市民との間に温度差があるという指摘もあります。

「万博の目的があいまいで意義が伝わりづらい」「市民がテーマに共感しにくい」「日常生活にどう役立つのかが不明瞭」といった声が挙げられています。

特に「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは抽象的で、一般市民にとって具体的にイメージしにくい面があります。また、経済効果の説明が実感を伴っておらず、「その恩恵は一部の企業や関係者にしか届かないのでは?」という疑問も生じています。

万博の現代的意義と未来への展望

課題解決型イベントとしての万博

SDGsと持続可能な社会への貢献

現代の万博は、単なる国力の誇示の場ではなく、地球規模の課題解決に向けた取り組みを促進する場へと進化しています。大阪・関西万博は、SDGsの達成に向けた取り組みを加速するプラットフォームとしての役割が期待されています。

万博を通じて、カーボンニュートラルな社会の実現や、デジタル技術を活用した社会課題の解決、未来の都市生活や食、文化、ヘルスケアなどの分野での革新的なアイデアが生まれる可能性は高く、これらの取り組みは、持続可能な社会の実現に向けた具体的な一歩となるでしょう。

日本の国際的プレゼンスと技術力のアピール

Society 5.0の実現と日本の成長戦略

大阪・関西万博は、日本の国家戦略である「Society 5.0」の実現を目指す場でもあります。

Society 5.0とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会を指します。

IoT(物のインターネット)、AI(人工知能)、ロボティクス、ビッグデータ、バイオテクノロジーといった技術により様々な地球規模の課題が解決される社会は、SDGsが達成された社会でもあります。

大阪・関西万博は、これらの最先端技術を世界に発信し、日本の技術力と創造性をアピールする絶好の機会となるでしょう。

【総括】万博をやる意味を検証:2025大阪・関西万博の可能性と課題

歴史的に見ると、万博は常に時代の転換点を象徴するイベントとして機能してきました。

1851年のロンドン万博は産業革命の成果を示し、1970年の大阪万博は日本の高度経済成長を象徴しました。

2025年の大阪・関西万博も、デジタル化やグローバル化が進む現代社会の転換点を示す重要なイベントとなるでしょう。

万博は単なる展示会ではなく、各国の文化・技術の交流の場であり、人類の進歩を示す重要な国際イベントです。過去の万博が時代の転換点を象徴してきたように、この万博もまた、私たちの未来社会のビジョンを提示する重要な機会となるでしょう。

個人と社会にとっての万博の価値

万博の真の価値は、新たな発見と体験の場としての側面にあります。

来場者は最先端技術を体験し、世界各国の文化に触れることで、視野を広げ、未来への想像力を刺激されます。特に若い世代にとっては、将来の可能性を考える貴重な機会となるでしょう。

また、万博は社会全体にとっても、国際的なプレゼンスの向上や技術革新の促進、文化交流の活性化など、多面的な価値をもたらします。

過去の万博では、電話やエレベーター、ファミリーレストランなど、その後の社会に大きな影響を与える革新が生まれました。2025年の大阪・関西万博も、未来社会の課題解決に向けた新たなアイデアや技術が生まれる場となるでしょう。

万博を開催する意義は、単なる経済効果や国威発揚にとどまりません。

それは人類共通の課題に取り組み、持続可能な未来社会を共に創造するための重要なステップなのです。

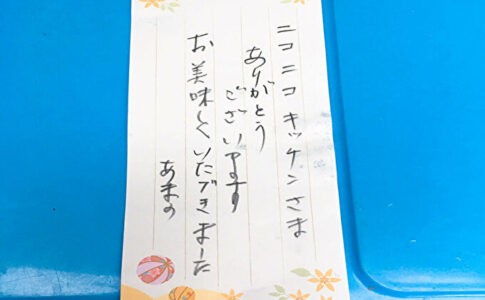

🌟 Today’s #EXPO2025 -05.18-🌟#大阪・関西万博 での一日を振り返り😊

印象に残る出来事はありましたか?#きたぞ万博 #HelloEXPO2025 pic.twitter.com/p2YmqIjebL— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) May 18, 2025