あなたの納めた大切な税金が、効果も不透明な一時的な給付金に消えようとしています・・・。

2025年参議院選挙を前に、突如として浮上した「2万円給付金」案。

政府は「物価高に苦しむ国民のため」と説明しますが、その言葉を額面通りに受け取る国民は多くありません。

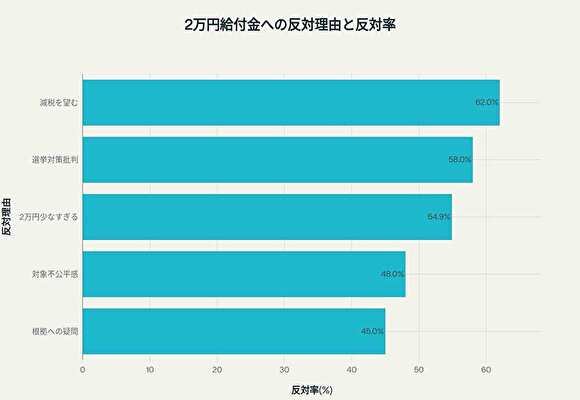

SNSでは「2万円で票を買うつもりか」「焼け石に水」といった怒りや呆れの声が殺到し、世論調査でも反対が多数を占めるのが現実です。

なぜ、これほどまでに反対の声が上がるのか・・・それは、多くの人々がこの政策の本質を見抜いているからです。

この記事では、選挙目当てという批判はもちろんのこと、政府の説明責任の欠如、現場を無視した制度設計、財源の不透明さといった、この給付金が抱える「5つの致命的な欠陥」を暴き出します。

国民として知っておくべき不都合な真実に、今こそ向き合う時です。

2万円給付金に反対多数!5つの大きな理由

理由① 金額が「少ない」「焼け石に水」との不満

根拠とされる「食費」と実態のズレ

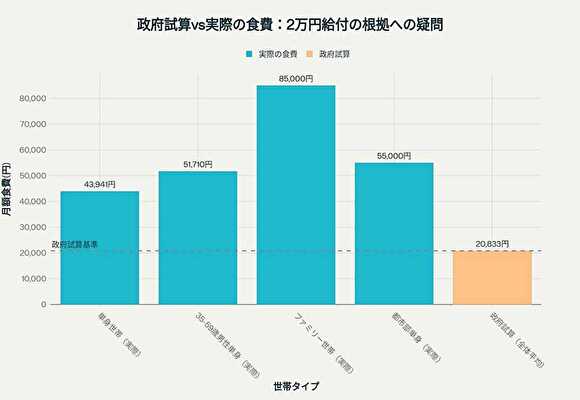

今回の2万円給付案に多くの人が反対する最大の理由の一つは、金額が「少なすぎる」という点です。

政府は給付額の根拠として「食費にかかる1年間の消費税負担額が1人あたり2万円程度」と説明していますが、この数字自体に疑問の声が上がっています。

総務省の家計調査を基にした試算では、一人世帯の場合、年間の食費にかかる消費税負担額は約2万8,000円となり、2万円では8,000円以上不足します。

このため、SNSなどでは「たった2万円でどう生活が潤うのか」「焼け石に水だ」といった厳しい意見が相次いでおり、給付の根拠とされる金額が国民の生活実感と大きくかけ離れていることが、不満を増幅させる原因となっています。

過去の給付案との比較で感じる失望感

国民の不満をさらに高めているのが、過去に検討された給付案との比較です。

実は、2025年4月には1人あたり現金5万円を給付する案が検討されていました。しかし、それが今回、参院選の公約として復活した際には半額以下の2万円になってしまいました。

この減額が、多くの国民に「期待外れ」という印象を与えています。

一度はより高額な支援が検討された経緯があるだけに、今回の2万円という金額では物価高騰に対する政府の本気度が疑われ、政策への失望感につながっているのです。

こうした背景も、単純にもらえる金額への不満だけでなく、政府の対応そのものへの不信感を招き、反対意見が多くなる一因と言えるでしょう。

理由② 選挙目当ての「ばらまき」という強い批判

世論調査が示す国民の厳しい視線

2万円給付案は、国民から「選挙目当てのばらまき」と厳しい目で見られています。

その証拠に、複数の世論調査で反対意見が賛成を大きく上回っています。

共同通信社の調査では反対が54.9%、FNNの調査では約65%が「評価しない」と回答、さらにテレビ東京と日本経済新聞社の調査では、実に82%もの人が「効果があるとは思わない」と答えるなど、国民の支持を得られていない状況が浮き彫りになりました。

これらの数字は、多くの国民が今回の給付金を、物価高に苦しむ生活を本気で支援する政策ではなく、単なる人気取りのパフォーマンスと捉えていることを示しています。

自民党支持層ですら73%が効果を疑問視しており、党派を超えて冷めた見方が広がっています。

政策効果よりも票獲得が目的との疑念

なぜこれほどまでに「ばらまき」批判が強いのでしょうか。

それは、給付金が夏の参議院選挙の公約として打ち出されたタイミングにあります。

石破首相は「決してばらまきではない」と強調していますが、多くの国民は「選挙で票を買うつもりか」という疑念を抱いています。

一時的な現金給付では、根本的な生活改善にはつながらないと感じている人が多いのです。

自分たちが納めた税金が、持続的な効果の薄い政策、それも選挙対策と見なされるものに使われることへの反発が、強い反対の声につながっています。

結局のところ、政策の真の目的が国民生活の安定ではなく、選挙での勝利にあるのではないか、という不信感が根底にあるのです。

理由③ 制度設計への疑問と財源の不透明さ

後付け?給付額「2万円」の根拠とは

給付額「2万円」の根拠についても、専門家から厳しい指摘がなされています。

自民党の森山幹事長は「食費にかかる年間の消費税負担額」を根拠として説明していますが、これは「後付けの方便」だという批判があります。

実際に試算してみると、1人あたりの食費にかかる消費税は年額2万5,000円を超えるというデータもあり、2万円では不足することが指摘されています。

このように、政府の説明と実際のデータに食い違いが見られることから、政策決定のプロセスが不透明であるとの印象を与えています。

立憲民主党の野田代表は、制度設計や財源の詳細が不明確な点を「真剣に考えていない」「慌てて作った愚策」と痛烈に批判しており、政策そのものの信頼性が問われる事態となっています。

税収の上振れ分だけで本当に大丈夫?

今回の給付金の財源は、国の借金である赤字国債を発行せず、2024年度の「税収の上振れ分」で賄うと説明されています。

一見すると健全な財政運営のように聞こえますが、この点にも懸念が残ります。

税収の上振れはあくまで一時的なものであり、それを恒久的な課題である物価高対策の財源とすることには持続性がありません。

専門家は、給付金の総額が約3.1兆円にのぼると試算しており、これを一過性の財源で賄うことの危うさを指摘しています。

将来的な財政への負担や、より優先すべき他の政策への影響も考えなければなりません。

その場しのぎの財源確保は、長期的な視点での経済政策とは言えず、これもまた反対意見が集まる一因となっています。

理由④ 子育て・低所得世帯への加算が招く「不公平感」

今回の給付案では、全国民への一律2万円に加え、18歳以下の子どもや住民税非課税世帯の大人には、さらに2万円が上乗せされます。

これにより、対象者は合計4万円を受け取ることになります。

物価高の影響を受けやすい層への手厚い支援という目的は理解できるものの、この「上乗せ措置」が新たな不公平感を生んでいるのも事実です。

理由⑤ 現金給付より効果的な政策を求める声

「一時的な2万円をもらうより、もっと根本的な対策をしてほしい」という声も、反対理由として非常に大きいです。

一回きりの給付では、物価高騰が続く現状ではすぐに消えてしまい、持続的な生活改善には繋がりません。

そのため、野党や専門家、国民の間からは、現金給付以外の政策を求める意見が数多く出ています。

具体的には、日々の買い物で直接的な負担軽減を実感できる「消費税減税(特に食料品を対象とする案)」や、可処分所得を増やす「社会保険料の引き下げ」などが提案されています。

これらの政策は、一度きりの給付と比べて効果が持続し、経済全体にも好影響を与える可能性があると期待されています。

こうした代替案があるにも関わらず、現金給付に固執する政府の姿勢が、さらなる批判を呼んでいるのです。

【2万円給付金に反対】制度の基本をおさらい

対象者は誰?所得制限はあるの?

今回検討されている2万円給付金は、原則として日本国内に住む全国民が対象となり、所得制限は設けられない見込みです。

つまり、収入の多い少ないにかかわらず、赤ちゃんからお年寄りまで全ての人が2万円を受け取れる設計になっています。

さらに、物価高の影響が大きいとされる世帯への追加支援として、「18歳以下の子ども」と「住民税非課税世帯の大人」には、1人あたり2万円が上乗せされる予定です。

これにより、対象者は合計で4万円を受け取ることになります。

給付金の2万円はいつ?どうやって受け取れる?(支給方法)

給付金の支給時期については、2025年6月時点ではまだ正式に決まっていません。

自民党内からは「遅くとも年末までには届けたい」という発言も出ていますが、参院選後に公約を具体化し、予算措置などを講じる必要があるため、実際に支給されるまでには時間がかかる見込みです。

受け取り方法については、迅速な支給を目指し、マイナンバーカードに紐づけた「公金受取口座」への振り込みが有力な案として検討されています。

すでに公金受取口座を登録している人は、特別な申請手続きなしで自動的に振り込まれる可能性があります。

口座を登録していない人については、過去の給付金と同様に、自治体から送付される確認書を返送するなどの手続きが必要になると考えられますが、詳細は今後の政府発表を待つ必要があります。

家族構成別の給付額シミュレーション

今回の給付金は、基本の2万円に加えて「子ども加算」と「非課税世帯加算」があるため、世帯構成によって給付総額が大きく変わります。いくつか例を見てみましょう。

-

単身世帯(課税世帯): 基本給付の2万円のみ。

-

夫婦2人世帯(課税世帯): 2万円 × 2人 = 4万円。

-

夫婦と子ども2人(18歳以下)の4人家族(課税世帯):

-

大人:2万円 × 2人 = 4万円

-

子ども:(2万円+加算2万円) × 2人 = 8万円

-

合計: 12万円

-

-

住民税非課税の高齢夫婦2人世帯:

-

(2万円+加算2万円) × 2人 = 8万円

-

-

住民税非課税の母子家庭(母1人、子1人):

-

大人:2万円+加算2万円 = 4万円

-

子ども:2万円+加算2万円 = 4万円

-

合計: 8万円

-

このように、特に子育て世帯や低所得世帯には手厚い支援となる設計になっています。

給付額2万円の根拠は本当?

【給付金2万円】政府が説明する「食費の消費税負担額」という根拠

政府・与党は、国民1人あたり2万円という給付額の根拠について、「家計調査をもとに計算すると、食料品にかかる1年間の消費税負担額が1人あたり2万円程度である」と説明しています。

これは、日々の食費にかかる消費税(軽減税率8%)分を、現金給付という形で1年分まとめて還元するという考え方です。

物価高の中でも特に食料品の値上がりが家計を圧迫していることから、国民の負担感を和らげるための分かりやすい指標として「食費の消費税」が持ち出されたと考えられます。

この説明に基づけば、今回の給付金は実質的に「1年間の食料品消費税ゼロ」と同じ効果がある、ということになります。

石破首相もこの点を強調し、生活に困っている人々への重点的な支援策であると位置づけています。

「2万円では足りない」という現実

しかし、政府が示す「2万円」という根拠には、専門家やメディアから「実態と合わない」という厳しい指摘が相次いでいます。

実際に総務省の家計調査データを使って計算すると、異なる結果が見えてきます。

例えば、ある試算では、酒類や外食を除いた1人あたりの年間食費にかかる消費税額は「2万5,748円」となり、2万円では約5,700円不足します。また、別の試算では、単身世帯の場合の消費税負担額は「2万8,222円」にものぼり、8,000円以上足りない計算になります。

このように、計算の前提によって金額は変動しますが、いずれにせよ「2万円では不十分」という見方が強いのが現状です。

このため、2万円という金額は、財源の都合に合わせて後から理屈付けされた「後付けの方便」ではないかという批判も出ており、政策の信頼性を揺るがす一因となっています。

給付金の総額はいくら?財源はどこから来るのか?

【2万円の給付金】想定される事業規模は約3.1兆円

国民一律2万円の給付、さらに子どもや低所得者への上乗せを行うこの事業は、非常に大きな規模になります。

あるシンクタンクの試算によると、この給付金事業全体の総額は約3.1兆円にのぼると見積もられています。

内訳としては、全国民約1億2300万人への一律給付分が約2.5兆円、そして子どもや非課税世帯への上乗せ分が加わります。

過去のコロナ対策で行われた特別定額給付金(1人10万円)の総事業費が約12.7兆円だったことを考えると、それに次ぐ規模の財政出動となります。

この3.1兆円が本当に効果的に使われるのか、という点も、反対意見の背景にある大きな論点です。

財源は「税収の上振れ分」とされているが…

この約3.1兆円という巨額の財源について、政府・与党は「2024年度の税収の上振れ分を充てる」と説明しており、新たな国債(国の借金)は発行しない方針です。

これは、企業の好業績などにより想定よりも税収が増えた分を、物価高に苦しむ国民に還元するという考え方です。

一見すると、借金をせずに財源を確保できるため健全なように思えます。

しかし、税収の上振れは景気動向に左右される不安定な財源であり、これを物価高という継続的な課題への対策に一度きりで使ってしまうことには批判もあります。

また、本来であれば、税収増は国の借金返済(国債償還)や、社会保障、教育、インフラ整備など、将来への投資に使うべきだという意見も根強くあります。

その場しのぎの財源確保策は、長期的な財政規律を損なう恐れがあるという懸念も、専門家などから指摘されています。

2万円給付金のQ&A

Q1. この2万円給付金は、毎月もらえるのですか?

A1. いいえ、毎月の支給ではありません。今回の2万円給付金は、物価高騰に対する緊急対策として計画されており、1回限りの支給となる見込みです。継続的な給付ではないため、「一時しのぎにしかならない」という批判も多くあります。もし給付が実現した場合、指定された期間内に一度だけ2万円(対象者は4万円)が支給されることになります。

Q2. マイナンバーカードを持っていないと、給付金は受け取れないのでしょうか?

A2. 現時点では、マイナンバーカードに紐づけた「公金受取口座」への迅速な振り込みが検討されていますが、カードを持っていない人が受け取れないということにはならない見込みです。過去の給付金事業でも、カードの有無にかかわらず、自治体から送付される申請書を返送する方法などで全ての対象者が受け取れるようになっていました。今回も同様に、口座を登録していない人向けの代替手段が用意されると考えられます。ただし、手続きが煩雑になったり、支給が遅れたりする可能性はあるため、今後の正式発表を注意深く確認する必要があります。

Q3. 過去の10万円給付金や定額減税とは何が違うのですか?

A3. 主な違いは「目的」「金額」「財源」です。2020年の10万円給付金は、新型コロナウイルスという未曾有の危機に対する緊急経済対策として、全国民に一律で支給されました。一方、今回の2万円給付金は、物価高対策が主目的で、特に影響の大きい子育て世帯や低所得世帯に手厚く配分される点が特徴です。また、2024年に行われた定額減税は、所得税・住民税から一定額を差し引く「減税」という形でしたが、今回は直接口座に振り込まれる「現金給付」です。さらに、財源についても、今回は国の借金である赤字国債に頼らず、「税収の上振れ分」を活用するとしている点が大きな違いです。

【総括】2万円給付金に反対理由

今回、自民党の選挙公約として浮上した「2万円給付金」案は、物価高に苦しむ国民への支援策として提案されましたが、世論調査では反対が賛成を上回るなど、厳しい視線が注がれています。

その背景には、国民が抱く複数の根深い不満や疑問があります。

最大の反対理由は、「2万円では少なすぎる」という生活実感との乖離です。高騰し続ける食料品や光熱費を前に、この金額は「焼け石に水」と受け止められており、根本的な生活改善には繋がらないという声が圧倒的です。

さらに、政府が示す「年間の食費の消費税負担額が約2万円」という算出根拠も、「実感と合わない」として強い不信感を招いています。

また、参院選直前のタイミングでの提案であることから、「選挙目当てのバラマキではないか」という政治的な疑念も根強くあります。

一過性の給付よりも、持続的な効果が見込める消費税減税などを望む声も大きく、政策としての実効性を問う意見が少なくありません。

加えて、子どもや非課税世帯に追加給付する仕組みは、支援から漏れる中間層に不公平感を抱かせています。

国民を支援するはずの政策が、かえって分断を生みかねないという皮肉な状況です。

さらに、過去の経験から、支給に伴う自治体の膨大な事務負担やコストも問題視されており、費用対効果の面からも厳しい目が向けられています。

これらの理由から、2万円給付金は多くの国民の支持を得るには至っていません。この政策が本当に国民のためになるのか、より効果的な支援策はないのか、冷静な議論が求められています。