就任初日、片山さつき財務大臣が省内会議で放った一言が、霞が関の空気を凍りつかせました。

「成長しない日本を未来に残すわけにはいかない。マインドリセットして欲しい」

財政健全化の名の下に国民に我慢を強いてきたエリート官僚たちの前で、彼女は宣戦布告したのです。

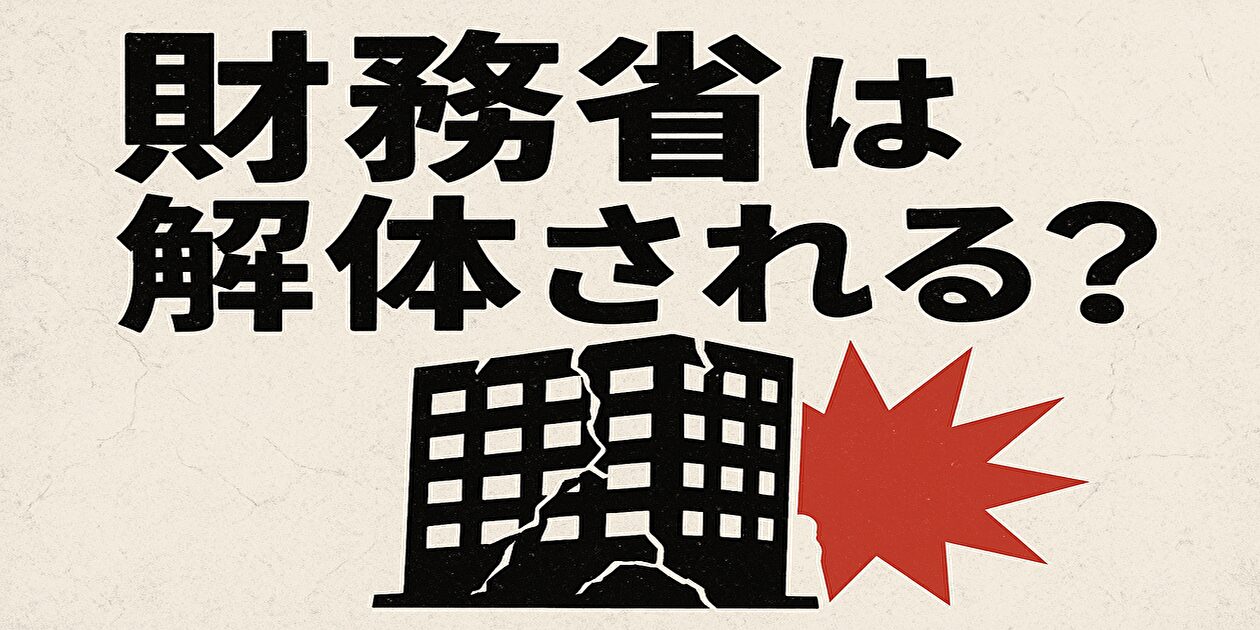

元財務官僚でありながら、古巣に改革を迫る異例の大臣であり、『財務省解体』という過激なスローガンの裏で、一体何が起きているのでしょうか。

これは単なる権力闘争ではありません。30年間日本を縛り付けてきた「緊縮財政」という呪縛を断ち切り、国民を豊かにする経済へと転換できるかの歴史的挑戦なのです。

この記事では、片山財務大臣の真の狙い、高市政権の戦略、そして財務省との攻防の行方を、誰にでもわかるように徹底解説します。

目次

片山さつきによる『財務省解体』は本当?噂の真相を徹底解説

結論:文字通りの「解体」ではなく「権力構造の改革」

『財務省解体』と聞くと、省庁そのものが無くなるような過激なイメージを持つかもしれません。

しかし、結論から言えば、高市政権や片山さつき大臣が目指しているのは、建物を壊すような物理的な解体ではなく、長年続いてきた「権力構造」と「緊縮財政という思想」の改革です。

財務省は、予算編成権と国税庁を傘下に持つことで、各省庁の上に立つ「省庁の中の省庁」として絶大な力を持ってきました。その結果、政治家の判断よりも財務省の意向が優先される「財政民主主義の形骸化」が指摘されてきたのです。

今回の動きは、その強すぎる権限を国会や官邸に取り戻し、国民のための財政政策を行えるようにするための、いわば「機能の解体」であり「思想の改革」と捉えるのが正確です。

なぜ今「解体」という言葉が注目されるのか?

では、なぜこれほど「解体」という強い言葉が使われるのでしょうか。

それは、30年続く経済停滞や増え続ける税負担に対し、多くの国民が「諸悪の根源は財務省の緊縮財政にある」と感じ、強い不満を抱いてきたからです。

実際に「財務省解体」を叫ぶデモが何度も行われるなど、国民の怒りは頂点に達しています。

高市政権は、この国民の声を背景に、あえて強い言葉で改革への覚悟を示すことで、世論を味方につけようとしています。

つまり、「解体」というキーワードは、単なる政策目標ではなく、財務省という巨大な抵抗勢力に立ち向かうための、国民に向けたメッセージであり、政治的なスローガンとしての意味合いが非常に強いのです。

【財務省解体】キーパーソン、片山さつき財務大臣とは何者か?

異色の経歴:元エリート財務官僚という顔

片山さつき氏の経歴で最も注目すべきは、彼女が東京大学法学部を卒業後、大蔵省(現・財務省)に入省した元エリート官僚であるという点です。

しかも、女性として初めて主計局の主計官(防衛担当)を務めるなど、省内の中枢でキャリアを積んできました。これは、財務省の組織文化、予算編成のロジック、そして官僚たちの思考パターンを誰よりも深く理解していることを意味します。

通常、財務省出身の政治家は古巣の意向を汲むことが多い中、彼女はその内部を知り尽くした上で、改革の先頭に立つという極めて異例の立場にあります。

まさに「毒を以て毒を制す」ための最適な人材として、白羽の矢が立ったのです。

片山さつきに課せられた「内部からの改革」という使命

片山大臣の就任は、単なる大臣ポストの交代ではありません。

彼女には、高市首相から「財務省のマインドリセット」という極めて重い使命が与えられています。

これは、長年財務省を支配してきた「財政赤字=悪、増税・歳出削減=善」という緊縮思想を、内部から覆せという命令に他なりません。彼女が就任会見で「成長しない日本を未来に残すわけにはいかない」と述べたのは、その決意表明からです。外部からの批判だけでは動かない巨大組織に対し、その内部構造を知り尽くした人物を送り込むことで、組織の論理を逆手にとって改革を進める。これこそが、高市政権が描く財務省改革のシナリオであり、片山大臣が担う最も重要な役割なのです。

片山さつき財務大臣による就任会見