「もう日本の夏は限界!住めない!」そう叫びたくなるような猛暑が続いています。

2025年は各地で40℃近い気温を記録し、熱中症による救急搬送者数も過去最多を更新。

夜も25℃を下回らない熱帯夜が常態化し、エアコンなしでは生活できない状況が深刻化しています。

実際のデータを見ると、猛暑日は30年前の7倍以上、熱中症死亡者数は年間1,300人を超え、もはや「暑い季節」を超えた「生命の危険」レベルに達しています。

なぜ日本はここまで暑くなったのか?

地球温暖化、都市化によるヒートアイランド現象、日本特有の高湿度環境が複合的に作用した結果です。

しかし、諦める必要はありません。科学的根拠に基づいた効果的な対策法から、移住という選択肢まで、この過酷な夏を乗り切るための実践的な情報をお届けします。

日本は暑すぎて「住めない」と感じる理由の科学的解明

体感温度を左右する「高温×高湿度」の恐怖

日本の夏が「住めない」と感じられる最大の要因は、単純な気温の高さではなく、高温と高湿度の組み合わせにあります。

人間の体温調節機能は主に発汗による気化熱で体温を下げますが、湿度が70%を超えると汗の蒸発が著しく阻害され、体内に熱がこもってしまいます。気象庁のデータによると、日本の夏季平均湿度は75-80%と世界でも最高レベルにあり、これが気温35℃でも体感温度を40℃以上に押し上げる原因となっています。さらに、この高湿度環境では熱中症のリスクが指数関数的に増加し、従来の「気温だけ」を基準とした対策では不十分となっているのが現状です。

ヒートアイランド現象による都市部の夜間高温化

都市部では、アスファルトやコンクリートが日中に蓄えた熱を夜間も放出し続けるため、ヒートアイランド現象が深刻化しています。

東京都心では、郊外と比較して夜間の気温が3-5℃も高く、これが「熱帯夜」の長期化を招いています。

2024年のデータでは、東京都心の熱帯夜日数は年間45日を超え、30年前の2倍以上に増加しました。この現象は単なる不快感にとどまらず、睡眠の質を著しく低下させ、翌日の熱中症リスクを高める悪循環を生み出しています。建物からの排熱、エアコンの室外機からの熱放出、交通量の増加なども相まって、都市部は文字通り「夜も冷えない灼熱の島」と化しているのです。

WBGT(暑さ指数)で見る「危険レベル」の日常化

従来の気温だけでは測れない暑さの危険度を示す指標として、WBGT(湿球黒球温度)が注目されています。

WBGTは気温、湿度、日射、風速を総合的に評価した指標で、31℃以上で「危険(運動中止)」、28℃以上で「厳重警戒(激しい運動中止)」とされています。2025年7月の東京では、WBGT32℃を超える日が連続10日以上続き、屋外での通常活動すら制限される状況が常態化しました。この状況は大阪、名古屋などの大都市でも同様で、もはや「特別に暑い日」ではなく「普通の夏の日」がWBGT危険レベルとなっています。労働安全衛生法でも屋外作業の制限が強化されており、日本の夏は法的にも「危険な環境」として認識されつつあります。

日本は暑すぎて「住めない」をデータで検証

猛暑日・熱帯夜の激増データと地域別比較

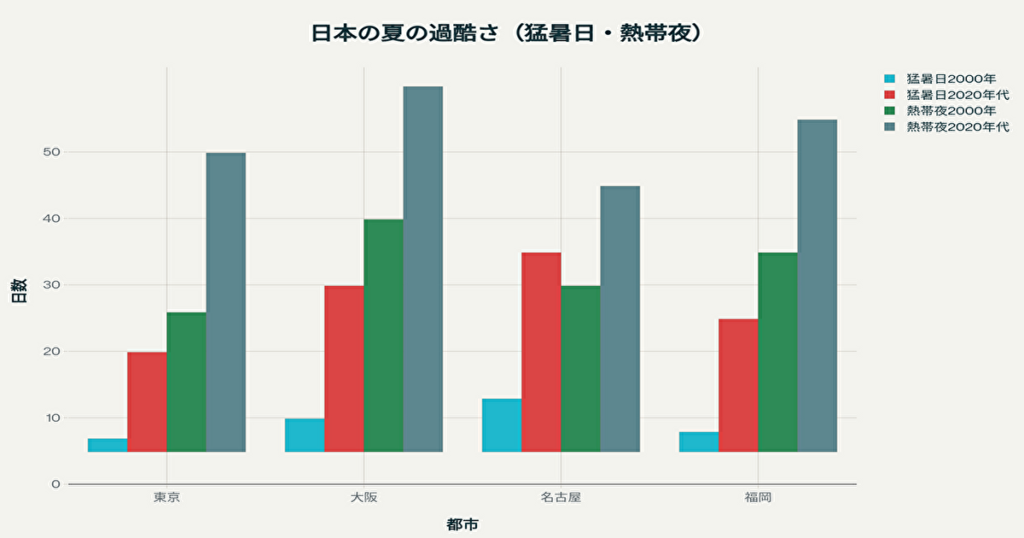

気象庁の統計データによると、日本の夏の過酷さは数値でも明確に裏付けられています。

東京都心では、猛暑日(35℃以上)の年間日数が1990年代の平均2日から2020年代には15日へと7倍以上に急増しました。さらに深刻なのは熱帯夜(最低気温25℃以上)で、同期間で21日から45日へと2倍以上に増加しています。

地域別では、内陸部の群馬県館林市や埼玉県熊谷市では年間猛暑日数が25-30日に達し、西日本の大阪や京都でも20日前後となっています。

注目すべきは、従来「涼しい」とされていた北海道でも猛暑日が観測されるようになり、2023年には帯広市で37.1℃を記録するなど、「日本全体の熱帯化」が進行している点です。これらのデータは、もはや日本に「暑さから逃れられる安全な場所」が急速に減少していることを示しています。

熱中症搬送者数と死亡率の深刻な実態

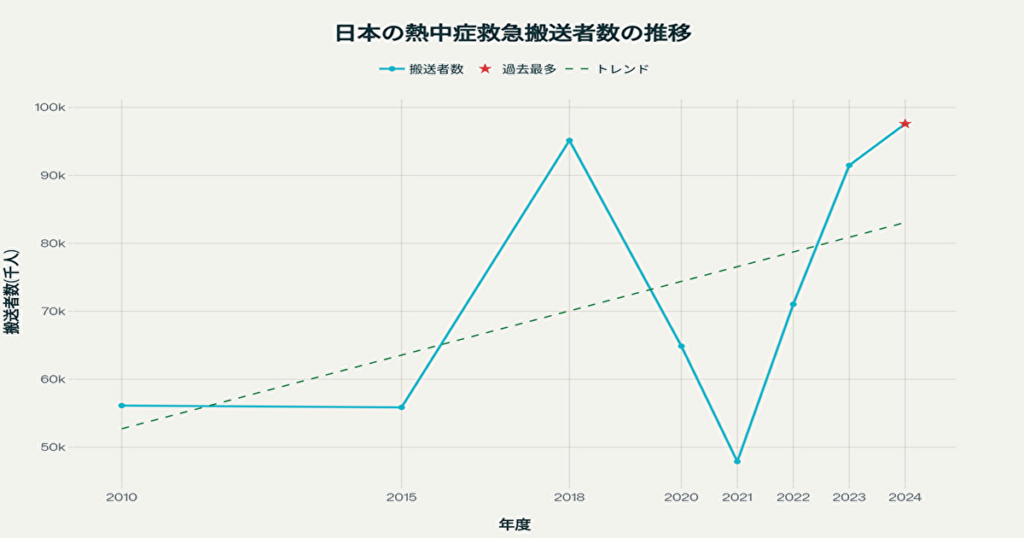

総務省消防庁の統計によると、熱中症による救急搬送者数は年々増加の一途を辿り、2024年夏(6-9月)には過去最多の約10万人に達しました。

特に深刻なのは高齢者の被害で、全体の6割以上を占め、死亡率も他の年齢層と比較して5倍以上高くなっています。

月別では7月後半と8月前半にピークを迎え、1日あたりの搬送者数が1,500人を超える日も珍しくありません。

厚生労働省の人口動態統計では、熱中症による年間死亡者数は2018-2022年の平均で約1,300人となっており、これは交通事故死者数の約半数に相当する深刻な数値です。

地域別では都市部での死亡率が高く、東京都だけで年間100人以上が熱中症で命を落としています。

これらの数字は、日本の夏が単なる「暑い季節」ではなく、「生命に関わる危険な季節」へと変貌していることを如実に物語っています。

海外メディアが報じる「日本の夏の異常性」

国際的な視点から見ても、日本の夏の異常さは際立っています。

CNN、BBC、ニューヨーク・タイムズなどの主要海外メディアは、日本の夏を「deadly heat(致命的な暑さ)」「unbearable humidity(耐え難い湿度)」として頻繁に報道しています。

特に注目されているのは、気温だけでなく湿度の高さで、中東やアフリカの砂漠地帯よりも「体感的に過酷」と評価されています。在日外国人へのアンケート調査では、73%が「母国より日本の夏の方が厳しい」と回答し、その理由として「湿度の高さ」を挙げる人が80%を超えました。ドバイやクウェートなど、気温が50℃を超える地域出身者でさえ「日本の35℃の方がつらい」と証言するケースも多く、これは日本特有の高湿度環境がいかに人体に負担をかけているかを示しています。世界気象機関(WMO)も日本の夏季気候を「極端気象の典型例」として位置づけており、国際的にも日本の夏の異常性が認識されています。

なぜ日本はここまで暑くなったのか?根本原因を徹底分析

地球温暖化による気温上昇の加速メカニズム

日本の夏の暑さ激化の根本原因は、やはり地球温暖化にあります。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書によると、産業革命以降の人間活動による温室効果ガス排出により、世界の平均気温は約1.2℃上昇していますが、日本では約1.7℃と世界平均を上回る上昇を記録しています。

この温暖化は単純な気温上昇だけでなく、大気中の水蒸気量増加も伴うため、湿度上昇にも直結しています。気象庁の解析では、日本付近の海面水温が過去100年で約1.4℃上昇しており、これが蒸発量増加と降水パターンの変化を引き起こし、夏季の高湿度化に拍車をかけています。さらに、温暖化により太平洋高気圧の勢力が強化され、より長期間にわたって日本列島を覆うようになったことも、猛暑の長期化要因となっています。

都市化とコンクリートジャングル化の影響

都市化の進展も日本の夏の暑さを増幅させる重要な要因です。

過去50年間で日本の都市域は約3倍に拡大し、緑地や水面が減少する一方で、コンクリートとアスファルトの面積が急激に増加しました。

これらの人工物は太陽光を吸収しやすく、蓄熱容量も大きいため、日中に蓄えられた熱が夜間まで放出され続けます。東京都の調査では、コンクリート面の温度は夏季に60℃を超えることも珍しくなく、これが周辺大気を加熱し続けています。また、高層建築物の増加により風通しが悪化し、熱気がこもりやすい環境が形成されています。エアコンの普及により、建物からの人工排熱も大幅に増加し、これがさらなる都市部の気温上昇を招く悪循環を生んでいます。国土交通省の試算では、都市化によるヒートアイランド効果だけで、大都市部の気温を2-3℃押し上げているとされています。

日本特有の地理的・気象的条件の複合効果

日本の地理的位置と地形も、夏の暑さを増幅させる特殊な条件を作り出しています。

日本列島は太平洋と日本海に挟まれた海洋性気候でありながら、夏季には太平洋高気圧に覆われることで大陸性の高温乾燥した空気と海洋性の湿潤な空気が混合し、高温多湿という最悪の組み合わせが生まれます。

さらに、日本の複雑な山地地形により、フェーン現象が発生しやすく、これが局地的な異常高温を引き起こしています。新潟県や群馬県で40℃を超える気温が観測されるのも、このフェーン現象が主要因です。

また、都市部の多くが内陸盆地や平野部に位置しているため、海風による冷却効果が限定的で、熱がこもりやすい地形となっています。梅雨明け後の7-8月には、偏西風の北上により南からの高温多湿な空気が長期間停滞し、これが猛暑の持続期間を延長させる要因にもなっています。

このままでは本当に「住めない」日本になるのか

2030年代・2050年代の気温上昇シナリオ

気象庁と環境省の共同研究による将来予測は、極めて深刻な内容となっています。

現在の温室効果ガス排出ペースが続いた場合(RCP8.5シナリオ)、2030年代には日本の平均気温がさらに1-2℃上昇し、2050年代には2-3℃、今世紀末には最大4℃の上昇が予測されています。

これを具体的な日数に換算すると、現在年間10-15日程度の猛暑日が、2030年代には25-30日、2050年代には40-50日にまで増加する可能性があります。

さらに深刻なのは「超猛暑日」(40℃以上)の出現で、現在は稀な現象ですが、2050年代には内陸部を中心に年間5-10日程度発生すると予測されています。夜間についても、最低気温が30℃を下回らない「超熱帯夜」が常態化し、都市部では8月中は一晩も気温が下がらない状況が現実となる可能性があります。

社会インフラ・経済活動への深刻な影響予測

将来の気温上昇は、日本の社会システム全体に根本的な変革を迫ります。

まず、電力需要の急激な増加により、夏季の電力不足が常態化し、計画停電や大規模停電のリスクが高まります。

経済産業省の試算では、2050年代の夏季電力需要は現在の1.5-2倍に達する可能性があります。

労働環境では、屋外作業の時間制限がさらに厳格化され、建設業や農業、物流業などで労働力不足が深刻化します。教育分野では、従来の夏休み期間の大幅延長や、授業時間の早朝・夜間シフトが必要となるでしょう。交通インフラでは、アスファルトの軟化や鉄道レールの熱膨張による運行停止が頻発し、経済活動全体の停滞が懸念されます。農業においては、コメをはじめとする主要作物の栽培適地が北上し、食料安全保障にも影響を与える可能性があります。

居住可能地域の変化と人口移動の可能性

極端な気温上昇により、日本国内でも居住に適した地域の大幅な変化が予想されます。

現在でも比較的涼しい北海道や東北地方、山間部の高原地帯への移住希望者が増加していますが、2050年代にはこの動きが本格化する可能性があります。

不動産業界では、既に「気候変動リスク」を考慮した物件評価が始まっており、将来的に猛暑が予想される地域の不動産価値低下が懸念されています。

ただし、これらの地域でも絶対的に安全というわけではなく、インフラ整備や雇用創出が追いつかない可能性もあります。

政府レベルでも「気候変動適応策」として、人口分散政策や新たな産業拠点の北方展開などが検討されており、日本の国土利用そのものが根本的に見直される時代が到来する可能性があります。

「住める日本」を取り戻すための現実的対策

個人レベルでできる即効性のある暑さ対策

個人レベルでできる対策は多岐にわたり、適切に実施すれば大幅なリスク軽減が可能です。

住宅・居住環境の根本的改善策

長期的な視点での住環境改善には、より大がかりな対策が必要です。

移住・避暑地選択の現実的な選択肢

極端な暑さから逃れるための移住を検討する場合、慎重な地域選択が必要です。

海外移住を考える場合は、カナダのバンクーバー、オーストラリアのメルボルン、ニュージーランドのオークランドなどが、気候的には理想的ですが、ビザや就労、言語の問題があります。移住を検討する際は、気候だけでなく、雇用機会、医療・教育インフラ、生活コストなどを総合的に評価し、段階的な移住(夏季のみの一時移住から始める)なども選択肢として考慮すべきです。

日本は暑すぎて「住めない」Q&A

日本の夏は本当に世界一暑いのでしょうか?

A1: 気温だけで比較すると、中東やアフリカの砂漠地帯の方が高温です。しかし、湿度を考慮した体感温度や不快指数では、日本は世界トップクラスの過酷さです。特に日本の夏季平均湿度75-80%は世界最高レベルで、これが気温35℃でも体感温度40℃以上を作り出します。海外メディアも「deadly humidity(致命的な湿度)」として日本の夏を頻繁に報道しており、ドバイやクウェートなど50℃を超える地域の出身者でさえ「日本の35℃の方がつらい」と証言するケースが多数報告されています。

Q2: 将来的に日本は本当に住めなくなるのでしょうか?

A2: 現段階で「日本全土が居住不能」になる可能性は低いものの、都市部の居住コストと健康リスクは確実に増大します。2050年代には猛暑日が年間40-50日、超熱帯夜が常態化し、屋外活動の大幅制限が必要となるでしょう。ただし、適切な適応策(高断熱住宅、効率的冷房、都市緑化など)により、リスクを大幅に軽減することは可能です。重要なのは「住めない」と諦めるのではなく、「どうすれば住み続けられるか」という視点での対策実行です。

Q3: 個人でできる最も効果的な暑さ対策は何ですか?

A3: 最も効果的なのは住宅の断熱性能向上とエアコンの適切な使用です。窓のLow-E化、遮熱カーテン、屋根の遮熱塗装により室内温度を3-5℃下げることが可能で、これは冷房費の30-40%削減にもつながります。次に重要なのはWBGTアプリの活用で、28℃を超えたら屋外活動を控える判断基準を持つことです。服装では冷却機能付きウェアの活用、首・腰・足首の冷却による効率的な体温管理も有効です。これらの対策を組み合わせることで、極端な猛暑でも健康リスクを大幅に軽減できます。

【総括】日本は暑すぎて「住めない」は本当?

日本の夏季気候は、もはや「四季の美しさ」どころか「生命に関わる危険な季節」へと変貌しています。

WBGT危険レベルの常態化、熱中症による死亡者数の増加、海外からも「異常」と報じられる湿度の高さなど、すべてのデータが「住みにくさ」の深刻化を物語っています。

この状況を生み出した要因は複合的で、地球規模の温暖化に加え、日本の都市化と地理的特性が最悪の組み合わせを作り出しています。特に深刻なのは、この傾向が今後さらに加速することで、2030年代には現在の1.5-2倍の猛暑日数が予想されています。

しかし、絶望する必要はありません。個人レベルでの住環境改善、効率的な暑さ対策、そして適切な避暑地選択により、リスクを大幅に軽減できます。

政府や自治体レベルでも、ヒートアイランド対策、クーリングシェルターの整備、気候変動適応策の強化が進んでいます。

重要なのは、この過酷な現実を受け入れた上で、それに適応するための具体的行動を起こすことです。「住めない日本」にするのか「住み続けられる日本」にするのかは、私たち一人ひとりの選択と行動にかかっているのです。