「独身税」という言葉を聞いて、「自分は結婚しているから関係ない」と安心していませんか?

その油断、2026年4月の給与明細を見た瞬間に絶望へと変わるかもしれません。

SNSで炎上中のこの制度、正式名称は「子ども・子育て支援金」と言います。

「誰がこんな理不尽なことを決めたのか?」「毎月いくら手取りが減るのか?」……その答えを知らないままでは、搾取され続けるだけです。

本記事では、岸田政権下で決定されたこの制度の裏側と、9割の人が誤解している「残酷な真実」を徹底解説します。あなたの生活を守るための知識を、今すぐ手に入れてください。

結論:独身税は誰が決めた?

制度決定の主体と政治的背景

岸田政権と「異次元の少子化対策」

この制度を主導して決定したのは、当時の岸田文雄内閣です。

岸田首相は「異次元の少子化対策」を政権の最重要課題として掲げ、そのための安定的な財源として「支援金制度」を考案しました。制度の具体的な設計は、2023年に新設された「こども家庭庁」が中心となって行われました。政府は、歳出改革や賃上げによって国民の実質的な負担は増えないと強調してきましたが、実際には新たな徴収枠を設ける形となったため、野党や専門家からは「事実上の増税である」との厳しい批判が相次ぐことになりました。

杉山 制空

杉山 制空まさしく増税メガネこと岸田総理の「置き土産」ですよね・・・何とか高市総理には撤回してほしい制度です。

国会での可決・成立プロセス

国会審議の過程では、立憲民主党や日本共産党などの野党が「社会保険料への上乗せは、低所得者ほど負担が重くなる逆進性がある」「国民への説明が不十分だ」として強く反対しましたが、与党の圧倒的な議席数を背景に押し切られる形となりました。

このように「独身税」の決定は、特定の個人ではなく、当時の政権与党による集団的な意思決定によって、法制化されたのです。

「独身税」の正体と2026年からの変更点

独身税と呼ばれる制度の真実

正式名称は「子ども・子育て支援金制度」

SNSやネット掲示板で「独身税」として大きな話題となっている制度の正体は、2024年6月に成立した「子ども・子育て支援金制度」です。

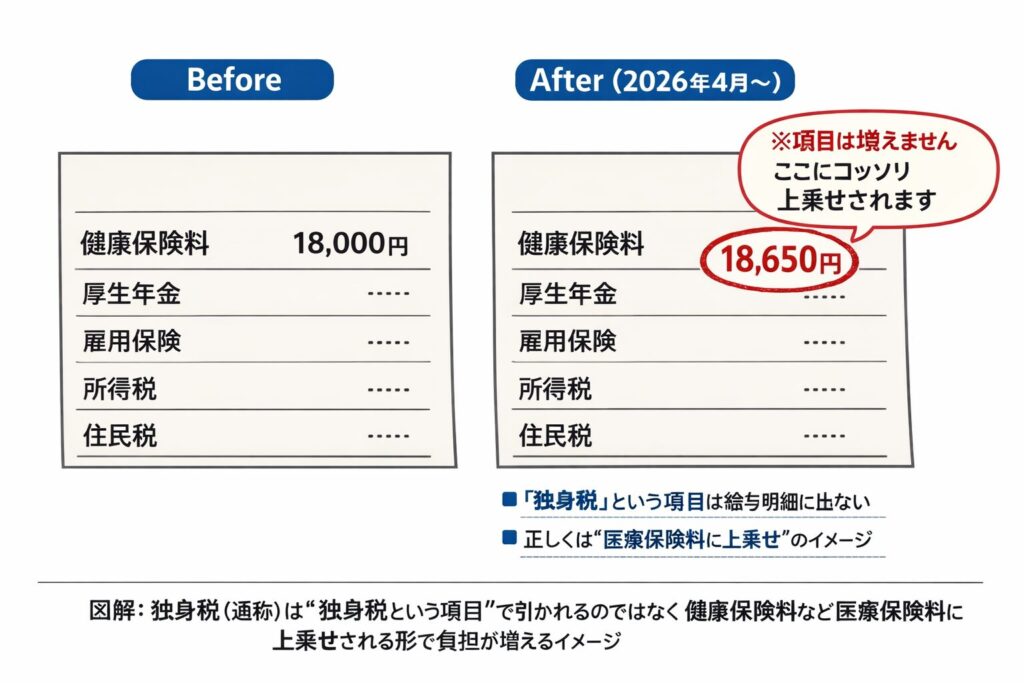

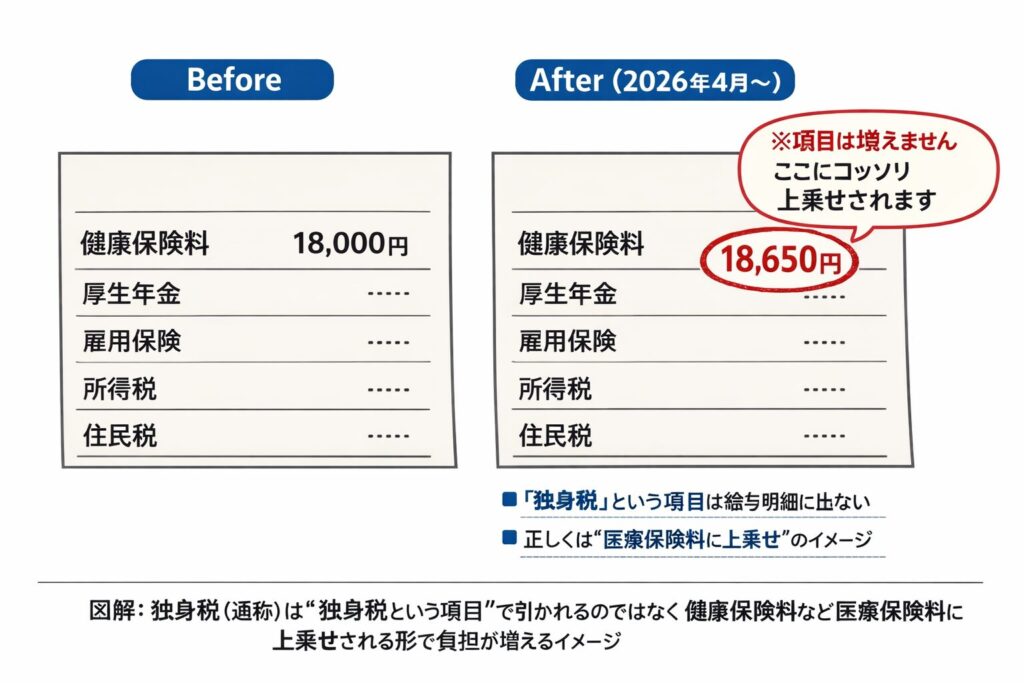

この制度は、深刻化する少子化対策の財源を確保するために創設されました。政府は「実質的な負担増はない」と説明していますが、実際には既存の社会保険料に上乗せされる形で徴収されるため、多くの国民にとって手取り額が減少する要因となります。

なぜ「独身税」という俗称が広まったのか

この制度が「独身税」と呼ばれるようになった最大の理由は、負担と受益のアンバランスさにあります。

「独身税」2026年4月からの具体的なスケジュール

徴収開始時期と段階的な増額

「子ども・子育て支援金」の徴収は、2026年4月から開始されることが決定しています。

「独身税」誰がいくら払う?年収別の負担額シミュレーション

負担対象者と徴収の仕組み

会社員から高齢者まで「逃げ道なし」の全世代負担

この支援金を負担するのは、公的医療保険(健康保険)に加入している全ての世代です。

年収別の月額・年額負担目安

政府が公表している試算によると、2028年度の満額徴収時における一人当たりの平均負担額は月額450円程度とされていますが、これはあくまで平均値です。実際には年収に応じて負担額が変動します。

以下の表は、年収別の月額・年額負担の目安です。

| 年収(額面) | 月の負担額(目安) | 年間の負担額(目安) |

| 200万円 | 350円 | 4,200円 |

| 400万円 | 650円 | 7,800円 |

| 600万円 | 1,000円 | 12,000円 |

| 800万円 | 1,350円 | 16,200円 |

| 1,000万円 | 1,650円 | 19,800円 |

会社員の場合は、この本人負担額と同額を会社側も負担するため、企業にとっても人件費増という形で大きな影響を与えることになります。

独身税が「デマ」と言われる理由と真実

「独身税」ネット上の情報の整理

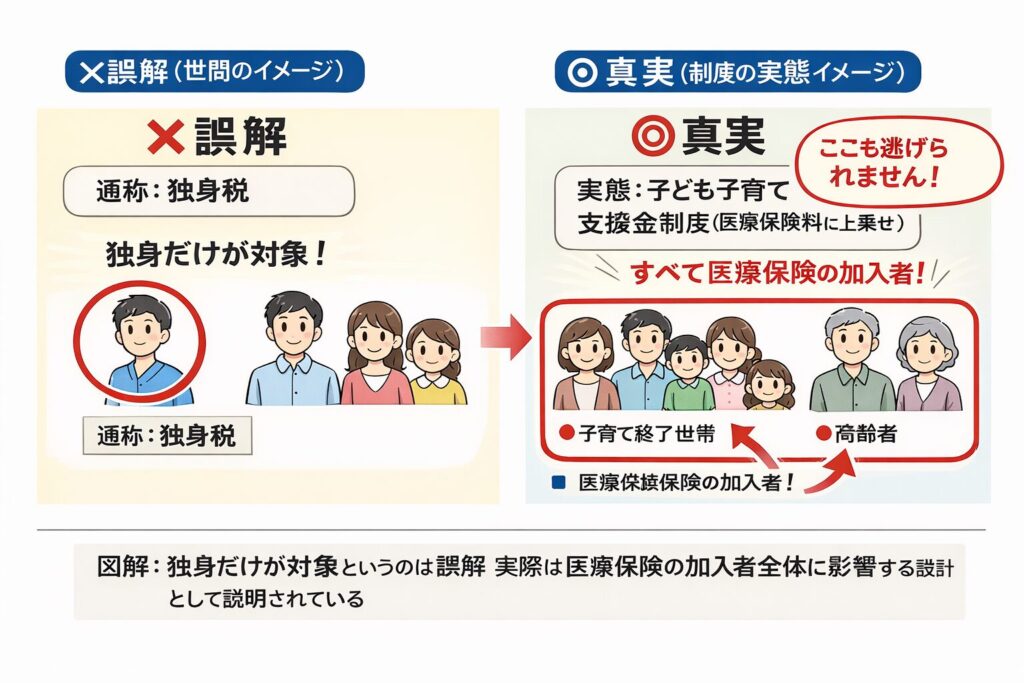

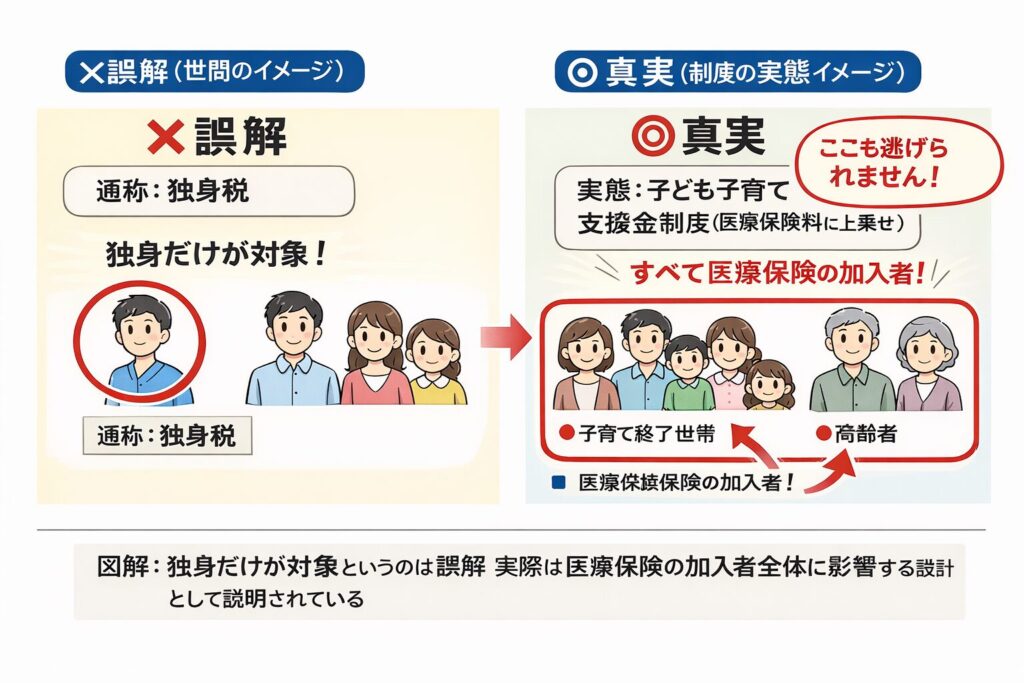

「独身者だけが払う税金」は間違い

ネット上で「独身税が始まる」という情報を見た際、それが「独身者だけを対象とした新しい税金」という意味であれば、それは半分正解で半分間違い、いわゆる「デマ」に近いと言えます。

過去に検討された「独身税」の歴史

実は、日本で「独身税」という言葉が注目されたのは今回が初めてではありません。過去には地方自治体の議論の中で、少子化対策のアイデアとして独身税の導入が提案されたことがありましたが、憲法上の「幸福追求権」や「法の下の平等」に反する恐れがあるとして、実現には至りませんでした。

今回の「子ども・子育て支援金」は、税金ではなく「社会保険料への上乗せ」という形をとることで、法的なハードルを回避しつつ、実質的に全世代から資金を集める仕組みとなっています。

この「税金ではないが負担は増える」という巧妙な設計が、混乱を招く一因となっています。

海外の事例:独身税で失敗した国はどこ?

ブルガリアの「独身税」という悲劇

1960年代に導入された強制的な課税

政策の結果と現代への教訓

最終的に1989年の体制崩壊とともにこの税制は廃止されました。

独身税ついて私たちが知っておくべきこと

「独身税」制度のポイントと今後の向き合い方

情報を正しく理解し、声を上げること

「独身税」という言葉の裏にある「子ども・子育て支援金制度」は、2026年4月から私たちの生活に確実に影響を与え始めます。まずは、これが単なるデマではなく、社会保険料の上乗せという形で実質的な負担増になるという事実を正しく認識することが大切です。また、この制度が本来の目的である少子化対策として本当に機能するのか、自分たちの支払ったお金が正しく使われているのかを監視し続ける必要があります。専門家が指摘するように、政治の決定に対して私たちができる最も具体的で強力な行動は、選挙を通じて自らの意思を示すことです。

自分自身のライフプランを守るために

この記事が、新しい制度に対する理解を深め、あなた自身の未来やこの国のあり方について考えるきっかけになれば幸いです。