「政府備蓄米の販売期間が延長される」というニュース、あなたはどう受け止めましたか?

「安いお米が長く買えてラッキー」と感じた方もいるかもしれませんが、実は今回の備蓄米政策は「来年以降の米価高騰」と「国内農家の激減」という、時限爆弾のスイッチを押してしまったのかも?と囁かれているのです。

そしてこのまま「農業壊滅」まで進むとまで言われています・・・。

この記事では、備蓄米の販売延長がもたらす短期的な影響から、2〜3年後に訪れるかもしれない深刻な未来まで、その全体像を分かりやすく解説します。

備蓄米延長で日本の農業はどうなる?壊滅するのか?

そもそもなぜ「備蓄米の販売延長」になったのか?

販売期間「8月末まで」が「11月まで」に延長された背景

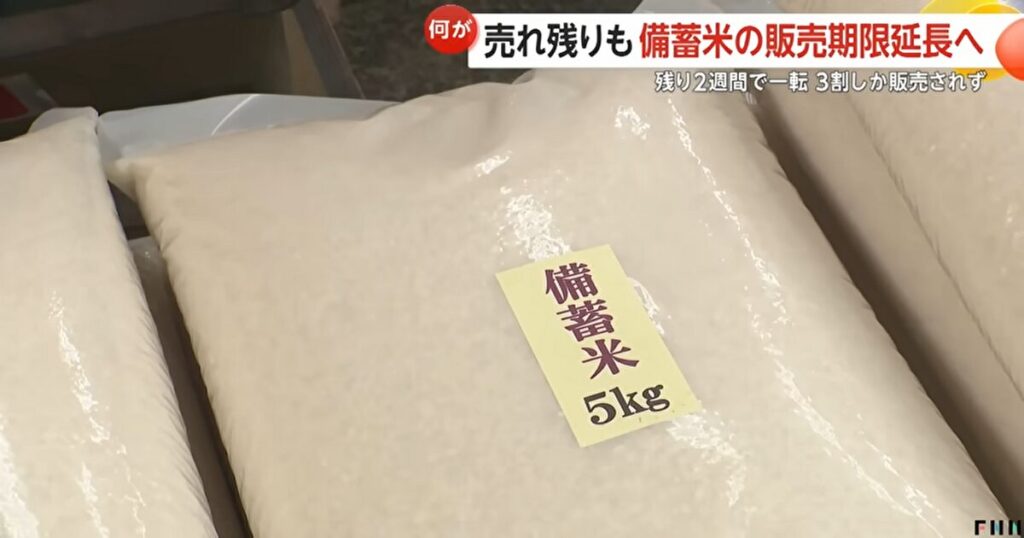

当初、政府は「新米が出回る前に売り切る」という計画のもと、販売期間を8月末までと区切っていました。

しかし、予想に反して備蓄米は売れ残り、政府は急遽この期限を撤廃。

政府が備蓄米の販売期間を8月末から11月頃まで延長した背景には、深刻な流通の目詰まりがありました。 約28万トンの契約のうち、10万トンもの備蓄米が出庫作業や精米の遅れにより引き渡せない状況となったのです。 小泉農水大臣は「契約した数量を約束通り流通させることが農水省としての責任」と述べましたが、この決定は農業界に大きな波紋を投げかけています。

【備蓄米延長で日本の農業はどうなる?】2025年に起きる直接的な影響

農家の収入は意外にも「下がらない」そのカラクリ

「安い備蓄米が出回るなら、農家さんの収入は減るのでは?」と心配する声は多いですが、実は2025年産のお米に関しては、農家の手取りへの直接的な影響は限定的です。

なぜなら、JAや米卸業者といった流通業者は、すでにお米の作付けが始まる5月頃の段階で、農家と年間の買取価格を約束してしまっているからです。

今年は米価が高騰していたため、「去年より高く買う」という契約が結ばれており、農家は約束された価格で米を売ることができます。したがって、「今年」に限っては農家の経営は守られる形となります。

悲鳴をあげるのは「中間業者」

では、誰が損をするのか?それは、農家から高くお米を仕入れたJAや米卸業者などの中間業者です。

彼らは高い価格でお米を買い取ったにもかかわらず、市場では安い備蓄米との競争にさらされます。新米(例えば5kgで8,000円)の横で備蓄米(5kgで2,000円台)が売られていては、新米は売れません。結果的に、小売価格を下げざるを得なくなり、「高く仕入れて、安く売る」という逆ザヤ状態に陥り、大きな赤字を抱えるリスクに直面しているのです。

本当の恐怖は2026年(来年)にやってくる

中間業者の「損失補填」が農家を襲う

今年、大きな損失を被った中間業者は、その赤字をどこかで取り返さなければなりません。

その矛先が向かうのが、翌年、つまり2026年産の米の買取価格です。

「増産政策」という最悪のタイミング

さらに問題を深刻化させるのが、政府の農業政策です。

国は2026年産米について、これまでの減反政策を見直し「増産」を農家に要請しています。つまり、来年は市場に出回るお米の量が大幅に増えることが予想されます。

供給量が増えれば、当然ながら米の価格は下落します。

中長期的な農業壊滅のシナリオ

農家激減で「日本の米」が作られなくなる日

今年、高い米価に期待していた農家が、来年になって価格が暴落すればどうなるでしょうか。「もう米作りはやめよう」と考える農家が続出するのは避けられません。

特に、経営的な体力以上に、精神的なダメージは計り知れないものがあります。

国の政策に振り回され、やる気を失った農家が大量に離農すれば、日本の米の生産基盤そのものが崩壊していきます。作付け面積が減り、米を作る人がいなくなれば、当然、国内の供給量は大幅に減少します。

最終的に「米価高騰」で苦しむのは私たち

国内の生産基盤が壊滅すれば、何が起きるか。それは、深刻な米不足と、それに伴う価格の再高騰です。

備蓄米の放出のような短期的な価格抑制策は、何度も使える手ではありません。一度失われた生産基盤を元に戻すのは、非常に困難です。

結果として、私たちは将来、今以上に高い価格でお米を買わなければならなくなる可能性があります。目先の価格変動に一喜一憂するのではなく、この問題が数年後の私たちの食卓にどう跳ね返ってくるのか、長期的な視点で考える必要があります。

備蓄米延長に関するQ&A

Q1. なぜ政府は、売れ残るとわかっていながら備蓄米の販売延長を決めたのですか?

A1. 直接的な理由は「放出した備蓄米が計画通りに売れ残ってしまったから」です。これを廃棄するわけにもいかず、売り切るために期間を延長せざるを得なかったのが実情です。しかし、その背景には、高騰する米価を抑制したいという政府の意図と、市場の需要予測の甘さがあったと考えられます。一度始めてしまった市場介入を、途中でうまくコントロールできなかった結果と言えるでしょう。

Q2. 今年の秋、スーパーで買うお米の値段は安くなりますか?

A2. その可能性は十分にあります。11月頃まで安価な備蓄米が市場に残るため、新米も価格を引き下げないと売れなくなるからです。消費者にとっては一時的に嬉しい状況かもしれませんが、これは流通業者の赤字の上に成り立っており、来年以降の米価高騰や農業衰退につながる危険性をはらんでいることを理解しておく必要があります。

Q3. 来年、本当に農家の収入は大幅に減ってしまうのでしょうか?

A3. 断定はできませんが、そのリスクは極めて高いと言えます。理由は2つあります。1つは、今年損失を被る中間業者が、来年の米の買取価格を引き下げる可能性が高いこと。もう1つは、政府の増産方針により市場全体の米の価格が下落すると予想されることです。この「ダブルパンチ」によって、多くの農家が深刻な経営難に陥るのではないかと強く懸念されています。

【総括】備蓄米延長で日本の農業はどうなる?

この問題の根本的な解決には、米の生産量にゆとりを持たせ、価格の安定化を図ることが不可欠です。

無計画な減反政策や増産政策を廃止し、農家への直接支払い制度を導入することで、市場価格の変動に左右されない安定した農業経営が可能になると期待されます。

短期的には、2026年に予想される米価暴落から農家を守るための緊急支援策が必要です。収入保険制度の拡充や、価格下落時の補償制度の整備などが考えられます。また、中間業者に対しても、今回の政策変更による損失を一定程度補償する措置が検討されるべきでしょう。

備蓄米販売期間の延長は、表面的には「消費者への価格負担軽減」という好意的な政策に見えますが、その実態は日本の農業基盤を根底から揺るがす時限爆弾です。

「安いお米」という短期的な恩恵に惑わされることなく、日本の食料安全保障と農業の持続可能性を真剣に考える時が来ています。国民一人一人が、この問題を「他人事」ではなく、自分たちの未来に直結する重要な課題として捉え、適切な政策選択を求めていくことが不可欠でしょう。