「最近の夏は異常だ」と感じていませんか?「昔はクーラーなしでも過ごせた」という親世代の話を聞くと、にわかには信じがたいかもしれません。

しかし、それは単なる思い出補正や嘘ではないのです。

本記事では、なぜ夏は昔より暑くなったのか、その科学的な根拠を「地球温暖化」や「ヒートアイランド現象」といったキーワードから解き明かします。

読み終える頃には、あなたもきっと「昔の夏は涼しかった」と確信し、今後の暑さ対策の重要性を再認識できるでしょう。

「昔の夏は涼しかった」は本当?データで見る衝撃の事実

「昔はもっと過ごしやすかった」という言葉は、多くの人が一度は口にしたり、耳にしたりしたことがあるでしょう。

この感覚は、単なるノスタルジーなのでしょうか?答えは「いいえ」です。

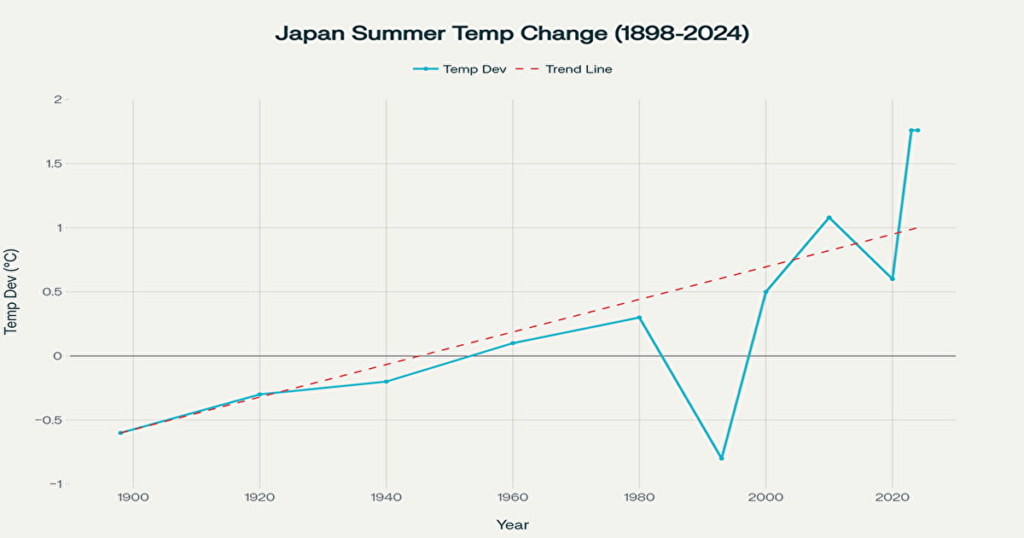

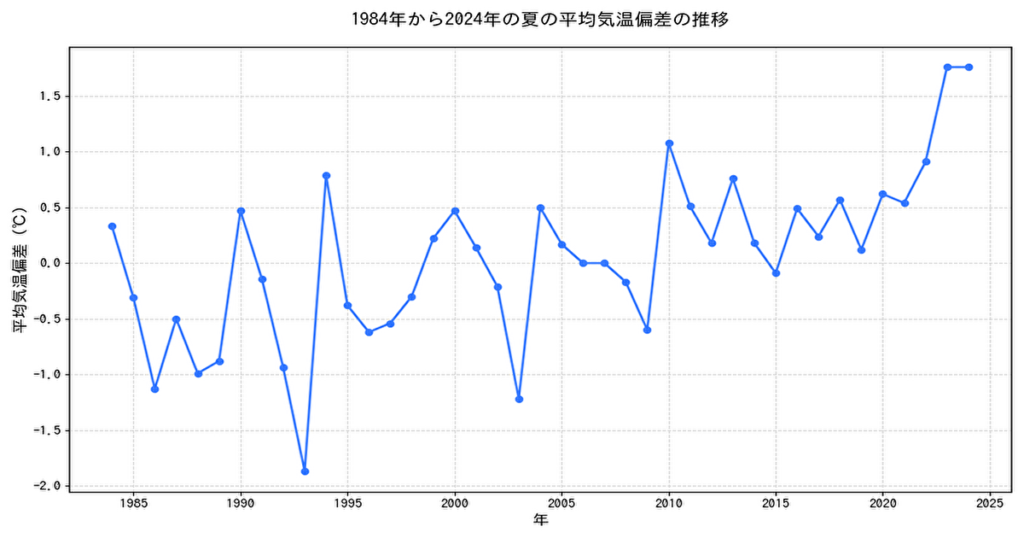

気象庁などが公開している過去のデータを分析すると、「昔の夏は涼しかった」という感覚が客観的な事実に裏付けられていることがはっきりとわかります。

「昔の夏は涼しかった」100年前 vs 現在:東京の気温に見る劇的な変化

最も劇的な変化が見られるのが、約100年前との比較です。

気象庁が東京の皇居周辺で観測してきたデータを見ると、夏の姿が様変わりしていることが一目瞭然です。

例えば、1901年から1920年の20年間の平均データでは、6月から9月の間で日平均気温が26℃を超えた日は一日もありませんでした。現代の感覚からすると信じがたいことですが、当時はそれが当たり前だったのです。一方、2001年から2020年のデータでは、夏の期間の約半分の日で平均気温が26℃を上回っています。最高気温に注目するとその差はさらに顕著で、100年以上前の1882年の金沢市では、7月の猛暑日(35℃以上)は0日でした。このデータは、「昔の夏は涼しかった」という言葉が、紛れもない事実であることを物語っています。

「昔の夏は涼しかった」30年前、40年前はどうだった?

では、もう少し現代に近い過去はどうだったのでしょうか。

しかし、長期的に見ると、この頃から猛暑日の日数が増加傾向に転じ、現在の「当たり前のように暑い夏」へと繋がっていく過渡期だったと言えるでしょう。

なぜ昔より夏は暑くなったのか?3つの大きな原因

昔に比べて夏が暑くなった背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

その中でも特に影響が大きいとされるのが、「地球温暖化」「ヒートアイランド現象」、そして「大気の流れの変化」です。

地球規模の変化:止まらない「地球温暖化」の影響

最も根本的な原因は、地球全体の平均気温が上昇する「地球温暖化」です。

人間が石油や石炭などの化石燃料を大量に燃やすことで、大気中の二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスが増加しました。このガスが地球の熱を宇宙に逃しにくくするため、地球全体の気温が底上げされているのです。気象庁の発表でも、日本の夏の平均気温は100年間で約1.2℃以上も上昇しており、この全体的な気温上昇が、猛暑日や熱帯夜の増加に直結しています。専門家は、温暖化がなければ近年の記録的な猛暑は起こり得なかったと指摘しており、問題の深刻さがうかがえます。

都市特有の問題:「ヒートアイランド現象」とは?

地球温暖化に加えて、都市部特有の気温上昇を加速させているのが「ヒートアイランド現象」です。

これは、都市の中心部の気温が郊外に比べて島(アイランド)のように高くなる現象を指します。原因は、アスファルトやコンクリートが日中に太陽の熱を吸収し、夜になってもその熱を放出し続けることにあります。さらに、緑地や水辺が減少したことで地面の熱を冷ます効果が弱まったことや、ビルや家庭から出るエアコンの排熱も、気温を押し上げる一因となっています。この現象により、都市部では日中だけでなく夜間も気温が下がりにくくなり、熱帯夜が増え、体感的な暑さがより厳しくなっています。

大気の流れの変化:偏西風の蛇行と「ヒートドーム現象」

近年の猛暑には、短期的な気象現象も影響しています。その一つが、日本の上空を流れる「偏西風の蛇行」です。

温暖化の影響で偏西風が大きく波打つように流れると、日本付近に南からの暖かい空気が流れ込みやすくなります。さらに、強力な高気圧が暖かい空気を上からドームのように閉じ込めてしまう「ヒートドーム現象」が発生すると、熱が逃げ場を失い、猛烈な熱波が長く続くことがあります。これらの大気の流れの変化が、温暖化による気温の底上げと組み合わさることで、過去に例を見ないような記録的猛暑を引き起こす要因となっているのです。

涼しかった夏も存在した?記憶に残る「冷夏」の年

一貫して暑くなっているように思える日本の夏ですが、歴史を振り返ると、記録的な「冷夏」に見舞われた年もありました。これらの年は、人々の記憶に強く刻まれています。

1993年「平成の米騒動」を引き起こした記録的冷夏

「冷夏」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、1993年(平成5年)でしょう。

この年の夏は全国的に気温が上がらず、農作物、特に米が深刻な不作となりました。原因は、1991年に噴火したフィリピンのピナトゥボ火山です。火山の巨大噴火によって大量のエアロゾル(微粒子)が成層圏に放出され、それが太陽光を遮ったため、地球全体の気温が一時的に低下しました。この影響で、日本の夏の気温は平年を2〜3℃も下回り、米不足からタイなどからの緊急輸入が行われ、店頭から米が消える「平成の米騒動」という社会現象にまで発展しました。

杉山 制空

杉山 制空冷夏というより、1993年に関しては「タイ米がまずい」という記憶が強く残っていますね。

1980年の日本の夏は涼しかった?過去のデータを振り返る

1993年ほど劇的ではありませんが、40年以上前の1980年(昭和55年)の夏も比較的涼しい年でした。

気象庁のデータによると、この年の東京の8月の日平均気温は23.4℃で、これは平年を大きく下回る数値でした。最高気温が30℃に達した日も数えるほどしかなく、猛暑に苦しむというよりは、過ごしやすい夏だったことがうかがえます。1970年代から80年代にかけては、地球の気候が一時的に寒冷化する傾向にあった時期とも言われており、この頃の夏の記憶が「昔は涼しかった」という感覚のベースになっているのかもしれません。

これから日本の夏はどうなる?未来の暑さへの備え

過去のデータから「昔の夏は涼しかった」ことが証明されましたが、重要なのは「これからどうなるのか」ということです。専門家は、今後の夏の暑さに対して警鐘を鳴らしています。

専門家が警鐘を鳴らす「涼しい夏の終わり」

気候の専門家は、温室効果ガスの排出に歯止めがかからない限り、気温の上昇は続くと予測しています。

これはつまり、私たちが知っている「涼しい夏」が、今後ますます減っていくことを意味します。

「60年に一度」と言われたような記録的猛暑が、数年に一度、あるいは毎年のように起こる未来が訪れる可能性も否定できません。平均気温が上昇することで、熱中症のリスクはさらに高まり、私たちの健康や社会経済活動に大きな影響を与えることは避けられないでしょう。もはや「今年の夏は特別暑い」ではなく、「これからの夏はこれが当たり前になる」という認識を持つ必要があります。

個人でできる暑さ対策と社会全体で取り組むべきこと

このような過酷な未来に備え、私たちは対策を強化していく必要があります。

個人レベルでは、こまめな水分補給や適切な冷房の使用、日中の不要な外出を避けるといった基本的な熱中症対策の徹底が不可欠です。それに加え、社会全体での取り組みも急務です。例えば、建物の断熱性能を高めて冷房効率を上げることや、都市部に緑地や水辺を増やすことでヒートアイランド現象を緩和する取り組みが求められます。

そして最も根本的な対策は、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を削減することです。省エネルギーを心がけるなど、一人ひとりの行動が未来の夏を変える力になります。

「昔の夏は涼しかった?」にまつわるQ&A

質問1.1993年の夏はなぜあんなに涼しかった(冷夏だった)のですか?

答え1.1993年の記録的な冷夏の主な原因は、1991年にフィリピンで起きたピナトゥボ火山の大規模噴火です。この噴火で放出された大量の火山灰やエアロゾルが成層圏まで達し、太陽光を遮る「日傘効果」を生み出しました。その結果、地球全体の気温が一時的に低下し、日本でも太平洋高気圧の勢力が弱まり、冷たく湿った空気が流れ込みやすい状況が続いたため、全国的な冷夏と米不足を引き起こしました。

質問2.100年前の夏の気温は、具体的に何度くらいだったのですか?

答え2.100年前の夏は、現在と比べて明らかに涼しく、過ごしやすい気候でした。例えば、気象庁の東京の観測データ(1901年~1920年の平均)では、夏(6月~9月)の日平均気温が26℃を超えた日は1日もありませんでした。また、金沢市の1882年7月のデータでは、最高気温の平均が23.4℃で、35℃以上の猛暑日は記録されていません。現代のように連日30℃を超えることはなく、熱帯夜もほとんどない、穏やかな夏だったと考えられます。

質問3.2025年以降の夏は、なぜこんなに暑すぎると言われるのですか?

答え3.2025年以降の夏が暑すぎると予測・体感される理由は、主に長期的な「地球温暖化」と、都市部での「ヒートアイランド現象」という2つの要因が複合的に作用しているためです。地球温暖化によって地球全体の平均気温が底上げされている上に、都市部ではアスファルトやエアコン排熱が気温をさらに押し上げています。これらが組み合わさることで、猛暑日や熱帯夜の日数が年々増加傾向にあり、今後もこの傾向は続くと専門家は予測しています。

【総括】「昔の夏は涼しかった?」は本当でした

「昔の夏は涼しかった」という感覚は、気象データによって完全に裏付けられた科学的事実です。

この変化の主要因は、地球温暖化による気温の底上げと、都市化に伴うヒートアイランド現象です。

私たちは、過去の「涼しい夏」を懐かしむだけでなく、現実を受け入れて適切な対策を講じる必要があります。

これらのデータが示すのは明確な事実です。